作者:张新民 责任编辑:中农网 信息来源:《统计与决策》 发布时间:2015/09/09 浏览次数:12次

【摘要】:我国城市化进程日益加快,农村人口大量的向城市聚集。在此过程中,教育资源的配置也日益向城市倾斜,农村教育受到多方面的直接影响。文章通过利用河南省中原城市群、豫北经济区、豫西豫西南经济区和黄淮经济区四区域的相关面板数据,就城市化进程对农村教育的影响进行了实证研究,并得出了相关结论。

【关键词】:城市化;农村教育;实证研究

引言

城市化是社会现代化的一个重要表现,城市化指在一个国家或社会中城市人口增加、城市规模扩大、农村人口向城市流动以及农村中城市特质的增加。社会经济的工业化和商业化是城市化的显著标志。城市化是世界各国经济发展的普遍规律,它深刻影响着影响人们生活方式和价值观念。从人力资本理论来看,快速城市化进程中经济结构的转变必然需要大量高素质劳动力队伍的支撑。城市化要求农村教育着重培养农民能适应现代社会生活和社会发展需要的现代文明素质。因此,城市化对农村教育产生着重大影响。

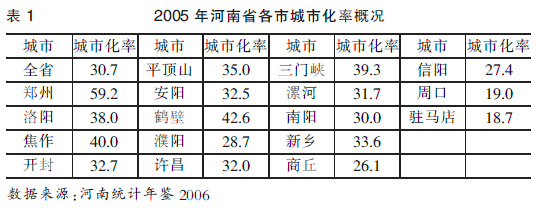

河南省是我国中部经济欠发达省份,城市化进程相对滞后,据统计,2005 年河南省城市化率为30.65%,低于全国平均水平12.35%[1]。此外,河南省各市城市化率地区性差异明显,具体见表1。目前,河南省已经进入快速城市化阶段,城市化进程的提速对教育尤其是农村教育的发展起着重要影响。在城市化背景下,农村基础教育如何建立正确的发展方向? 如何进行合适定位? 如何通过布局调整适应城市化发展的需要? 本着试图解决上述问题,本论文旨在通过实证研究河南省城市化进程对农村教育发展影响, 具体探讨现阶段农村教育中所存在的不适应城市化要求的相关问题和解决途径。

1 城市化进程对农村教育的影响

改革开放以来,我国工业化进程加快,各级各类城镇迅猛发展,城市化水有了较大提高。城市化的重要基础是大量农村人口向城镇的转移。城市化进程对于农村经济结构转换和农民生产、生活方式的改变产生了重大影响。其中,城市化进程对于农村教育发展的影响比较显著,受到了学术界的重视。国内诸多学者对此问题进行了深入研究,取得了许多有价值的研究成果。笔者将其总体上分为两类:第一为积极影响;第二为消极影响。

1.1 积极影响

(1)城市化进程为农村教育发展提供了市场需求动力。城市化进程的加快需要不断补充大量高素质的劳动力。这就为农村教育发展提供了广阔舞台。李少元(2003)研究认为,城市化不仅构筑了农村工业化的基石,而且铺就了农村现代化的道路。农村基础教育作为一项促进农村发展的系统工程,受到了城市化的深刻影响,并在一定程度上承担了促进城市化进程的责任和义务[2]。许光中(2003)则提出,我国转型时期的农村基础教育始终处于这样一种现代化进程中的城乡文明相互交锋的胶着状态之中。因此,农村基础教育要从各方面满足城市化进程的需要[3]。

(2)城市化进程对农村职业教育发展产生了重要积极影响。城市化进程的加快,促进了第三产业的显著发展,拓宽了农村剩余劳动力就业的新途径。因此,城市化对于充分利用农村职业教育资源,促进农村剩余劳动力转移产生了巨大作用。姚蕾(2006)研究认为,城镇化的高速发展,引起了劳动力大量地从农业转移到非农业,从第一产业转移到第二、第三产业,成为农村职业教育发展的重大推动力[4]。

(3)城市化完善了农村中小学布局,使其更加集约化和科学化。城市化对于农村传统的“一村一校”模式产生了巨大冲击。农村人口流动速度的加快,使农村中小学校逐步向城镇和农村区域中心转移, 促进生源相对向现有城镇学校集中。张妍(2005)通过研究农村学校的中小学生人数呈逐年递减趋势,得出了农村基础教育日益城市化格局的发展方向[5]。

1.2 消极影响

(1)城市化进程对农村流动人口子女教育产生了不良影响,出现了“留守儿童”现象。农村“留守儿童”的大量存在不利于农村教育的发展。任运昌(2007)研究认为,我国农村的老人根本无力胜任“留守子女”的教育任务,使得“留守子女”的家庭教育环节严重缺失。严重影响了他们的学习成绩和身心健康[6]。

(2)城市化在一定程度上造成了农村流动人口子女求学难的现象。由于我国城乡二元结构的分化,农民工在城市中长期处于被排斥的地位.他们的子女很难平等的享受到优质的城市教育。如王彦(2005)研究认为,城市化带来了城乡教育差异的歧视,使许多农民工子女不能正常的接受学校义务教育[7]。

(3)城市化造成了农村学校教师队伍人才的流失,城乡教育差异进一步显性化。由于城市教育是国家教育投资的重点,造成许多高层次农村教师扎根农村的积极性不高,积极努力向城市教师队伍流动。时树菁(2008)研究认为,城市化使城市教育投资支持远高于农村教育,直接导致了农业学校教育师资队伍不健全,教育教学条件相对较差[8]。

2 基于河南省面板数据的实证研究

2.1 指标变量的确定

衡量某区域的城市化水平主要看该区域的经济实力和城市化人口数量。我们选取总体上反映区域城市化水平的3项指标分别是:区域生产总值增长率(用X1 表示)、区域城市人口增长率(用X2 表示)、城市化率(用X3 表示)。另外,我们选取反映农村教育发展的3 项指标分别为:农村义务教育在校学生增长率(用Y1it 表示)、农村学校数量增长率(用Y2it 表示)、地方农村教育经费支出增长率(用Y3it 表示)。

2.2 面板数据模型的建立

由于河南省内部各省辖市经济发展差异很大,为了将区域差异情况引入模型进行研究, 我们把河南省的18 个省辖市划分为中原城市群、豫北经济区、豫西豫西南经济区和黄淮经济区四个区域①。在此基础上,分别采用各区域平均的面板数据作为分析样本。面板数据模型的一般形式为:

yit=a+b1xit+eit i=1,2,…,N;t=1,2,…,T (1)

面板数据一般有三种:混合估计模型、固定效应模型和随机效应模型。如果a 和b1 不随i、t 变化。则称模型为混合估计模型。在面板数据散点图中,如果对于不同的截面或不同的时间序列,模型的截距是不同的,则可以采用在模型中加虚拟变量的方法估计回归参数,称此种模型为固定效应模型。在固定效应模型中采用虚拟变量的原因是解释被解释变量的信息不够完整。如果通过对误差项的分解来描述这种被解释变量的信息缺失,各自又分别不存在截面自相关、时间自相关和混和自相关。则该模型称为随机效应模型。随机效应模型是经典的线性模型的一种推广,就是把原来固定的回归系数看作是随机变量,一般都是假设是来自正态分布。

根据以上分析,面板数据模型建立如下:

(1)农村义务教育在校学生增长率Y1it 作为因变量,区域生产总值增长率X1、区域城市人口增长率X2、城市化率X3 作为自变量:

Y1it=a1i+b1*X1+b2*X2+b3*X3+eit (2)

(2)农村学校数量增长率Y2it 作为因变量,区域生产总值增长率X1、区域城市人口增长率X2、城市化率X3作为自变量:

Y2it=a2i+b1*X1+b2*X2+b3*X3+eit (3)

(3)地方农村教育经费支出增长率Y3it 作为因变量,区域生产总值增长率X1、区域城市人口增长率X2、城市化率X3 作为自变量:

Y3it=a3i+b1*X1+b2*X2+b3*X3+eit (4)

上述模型(2)、(3)、(4)中i 表示河南省四个区域内的各省辖市,t 为样本统计中的各年份;a1i、a2i、a3i 为随机变量,表示区域内各省辖市有i 个截距项,b1、b2、b3 为各影响因素的系数值,eit 表示模型的残差。

模型(2)主要是衡量城市化发展对于农村义务教育在校学生数量的影响情况;模型(3)主要是衡量城市化发展对于农村学校数量分布的影响情况;模型(4)主要是衡量城市化发展对于地方农村教育经费支出的影响情况。

为了使面板数据更具科学性和权威性,我们依据《河南统计年鉴》和《河南各省辖市经济和社会发展统计公报》,采集了中原城市群、豫北经济区、豫西豫西南经济区和黄淮经济区四个区域各省辖市在1979~2008 年间相关面板数据。

2.3 实证研究

在假定所研究的时间段内经济结构基本稳定的基础上,我们对于面板数据的混合估计模型、固定效应模型和随机效应模型分别给予验证,来确立有效的面板数据模型的实证研究方法。我们首先使用计量软件Eviews6.0 对模型(1)分别进行了固定效应估计、混合效应估计和随机效应估计。估计结果见表1。

首先进行过Hausman 检验,来比较混合效应估计和固定效应估计两种方法。通过检验得:Hausman 统计量H=27.63952>x0.012 (3)=11.345。所以上述模型存在固定效应,应该采用固定效应估计。

然后进行F 统计量检验, F 统计量公式为:

F=[(SSEr-SSEu)/(T+k-2)]/[SSEu/(NT-T-k)]

其中,SSEr 和SSEu 分别表示混合效应估计和固定效应估计的的残差平方和。N 为截面项,T 为年份,K 为解释变量。由分析结果知:SSEr=23.7431,SSEu=6.19138, 带入上式可得,统计量F=35.9203371。给定a=0.01,则得F0.01(3,540)=3.78。所以统计量F>F0.01(3,540),拒绝原假设,应该建立固定效应模型。综合以上分析,我们最终选择固定效应估计进行实证分析。

在表1 固定效应估计下, 样本回归线与样本观测数据之间的拟合度较高,因为R2 较为理想,回归方程修正后的R2=0.890573,接近于1。若给定a=0.10,得临界值t0.05(18)=1.734,可以看出模型中的各变量都是显著的。最后进行上述模型的总体显著性检验。给定a =0.05, 则F=397.0375>Fa(k,n-k-1)=F0.05(3,536)=3.675,这说明自变量X1、X2 和X3 对因变量Y 的共同影响在总体上是显著的,这同时也可以从P 值为0.000193 得出此结论。

2.4 模型估计结果与分析

在固定效应估计方法下, 我们分别对河南省中原城市群、豫北经济区、豫西豫西南经济区和黄淮经济区四个区域的面板数据进行了基于模型(2)、(3)、(4)的计量回归,得到的回归结果如表3所示。

从表3 可以看出,河南省中原城市群、豫北经济区、豫西豫西南经济区和黄淮经济区四区域城市化水平分别对农村教育起着不同的影响。首先看模型(2)的估计结果,中原城市群和豫北经济区系数值b1 总体上表现最高, 豫西豫西南经济区次之,黄淮经济区最低。而上述系数的变动规律与四区域经济发展水平和城市化水平的状况相一致②。这说明经济发展水平的提高对于农村义务教育在校学生数量的提高具有较强的促进作用。另外,b2 和b3 的系数值都为负值,这说明城市化率的提高和城市人口的增加对于农村义务教育在校学生数量具有拉低作用, 这也说明随着城市化进程的加快,部分农村义务阶段学生向城市流动的速度加强。再来看模型(3)的统计结果。通过比较系数值b1 的大小,可以看出,经济发展水平的提高对于农村学校数量的增长有很大的促进作用,并且经济越发达,表现越强烈。b2 和b3 的系数值依然为负值,这说明城市化率的提高和城市人口的增加对于农村学校数量同样具有拉低作用。这也就解释了城市化进程有利于农村学校布局集中度提高的观点。最后来看模型(4)的统计结果。系数值b1、b2、b3 都为正值,并且随着经济发展水平的高低而递减,这说明经济发展水平和城市化率的提高对于各地方农村教育经费支出的增长具有明显的拉动作用。

3 结论和启示

本文通过运用面板数据的固定效应估计的方法, 利用1979~2008 年河南省中原城市群、豫北经济区、豫西豫西南经济区和黄淮经济区四区域的相关面板数据,就城市化进程对农村教育的影响进行了实证研究,最后分析得出:经济发展水平的提高对于农村义务教育在校学生数量的增加和农村学校数量的增长具有较强的促进作用;但是,城市化率的提高和城市人口的增加对于农村义务教育在校学生数量和农村学校数量具有拉低作用。

在我国城市化进程日益加快的背景下,农村人口大量的向城市聚集,流向城市。在此过程中,教育资源的配置也日益向城市倾斜,农村教育受到多方面的直接影响。如何定位和布局城市化背景下的农村教育,成为我国教育发展的重大课题。笔者认为,在新形势下,农村教育要以满足城市化需要为发展方向,积极适应城市化所带来的影响,根据城市化的趋势来更新农村教育发展思路。政府应在加大农村教育投入和注重“两免一补”工作的前提下,科学合理地集中配置教育教学资源,实现农村教育高质量建设的目标。此外,政府还应加大力度,通过高质量寄宿制中小学的建设,解决农村“留守子女”的教育问题。

参考文献:

[1]王冉.关于促进中部地区崛起的政策问题研究[J].地域研究与开发,2007,(6).

[2]李少元.城市化对农村教育发展的挑战[J].中国教育学刊,2003,(1).

[3]许光中.城市化与农村基础教育改革[J].青海师专学报,2007,(6).

[4]姚蕾.我国城镇化进程中发展农村教育的思考[J].当代教育论坛,2006,(8).

[5]张妍.城市化发展与教育[J].教育发展研究,2005,(8).

[6]任运昌.我国农村留守儿童教育研究的进展与缺失[J].中国教育学刊,2007,(12).

[7]王彦.现代化进程中农村教育发展探讨[J].三农,2005,(11).

[8]时树菁.构建与城市化相适应的农村教育机制[J].农业考古,2008,(3).