作者:吴 羽 责任编辑:中农网 信息来源:《西南民族大学学报》(人文社科版) 发布时间:2015/11/22 浏览次数:68次

【 摘 要】本文以30个屯堡家谱为文本个案, 从历史人类学的视角出发, 对贵州屯堡人的家谱编撰与身份建构之间的关系进行了考察。认为屯堡人家谱是在屯堡族群建构背景下形成的, 超越了宗族的需求。屯堡人的家谱编撰通过对屯堡族群与国家关系的选择性记载, 勾连了家庭、族群与国家之间的关系, 并主动利用来自国家的权威力量, 以促进屯堡人的身份建构与族群认同。

【关键词】屯堡人;家谱编撰;身份建构;族群认同

在贵州省安顺地区300余个古村落中, 住居着数十万自称为“老汉人”或“南京族”的特殊族群——— “屯堡人” 。他们的祖先随明初“调北征南”政治军事举措的推行自中原内地来到西南边陲就地屯戍、设屯立堡, 屯堡人经历600 多年的历史演进, 仍承袭着明代江南地区汉文化的诸多传统习俗, 并逐渐形成一个独特的汉民族亚文化系统———屯堡文化。作为一种罕有的文化现象,屯堡人的文化传承与族群身份一直是学者们关注的热点, 但学界现有研究多倾向于从历史变迁、社会结构、地理环境、文化事像等角度对屯堡文化进行分析和探讨, 从家谱编纂入手来进行屯堡文化的分析研究则略显单薄。然而, 屯堡人的家谱及其编修活动在屯堡文化中却呈现出深刻内涵和丰富内容, 生动映现出屯堡人独特的身份建构与族群认同模式。贵州明清时期的“改土归流”使得国家权力下延与族群意识上升成为一对显现的矛盾, 并导致强烈的冲突对抗;相映成趣的是, 历史上屯堡族群的身份建构与国家权力下延却处于一种相互共融的互嵌状态。屯堡家谱文本反映出, 屯堡人一直坚持自觉地、自组织地、自下而上地通过国家符号的利用与国家意识的强化, 来进行族群与身份的建构。在此过程中,“家谱, 从内部说, 是他们得以保持凝聚力的唯一凭借;从外部说, 又是他们得以让政府和外界承认他们这一群体合法性的唯一保证, 族谱在民族认同问题上的作用之不可小视, 由此可证。”[1]屯堡人的家谱及其编修活动所蕴含的丰富意义, 为当下兴起的身份建构与社会记忆的研究提出新的课题。有鉴于此, 本文的努力可视作引玉之砖, 以求教于各方。

一、屯堡人家谱的特点

为保证研究材料和对象具有一定的普泛性与说服力, 本文所采用的30份家谱文本均来自屯堡村寨分布最多的西秀区和平坝县, 特别是屯堡文化事像保存较为完整、文化内涵最为丰富的10余个屯堡村寨, 如九溪、中所、天龙、本寨、雷屯、鲍屯等。这些家谱文本不但包括黄氏、娄氏、王氏、李氏、梅氏、潘氏等当年“调北征南”的所谓“十八指挥”家谱, 而且还包括影响极大的征南大将军傅友德、征南先锋顾成、屯堡人普遍信仰的汪公后裔以及号称“屯堡第一屯———鲍家屯”的鲍氏、被誉为“东门外首富”的金氏、天龙陈氏、梅氏等家族编修的屯堡人家谱。比较而言, 屯堡人的家谱主要具有以下几个较为明显的特征:

(一)家谱文本残缺, 记录不能完整连续

由于屯堡人的政治使命以及和少数民族的紧张关系, 加上屡遭兵燹, 特别是所谓“咸同之乱”给屯堡人的稳定延续造成极大损害, 其家谱也多有遗失。我们研究收集的30份屯堡家谱中仅有陈氏、郑氏、柴氏、胡氏、九溪王氏5 份是连续记录的, 其余均因兵燹等原因造成家谱遗失或残缺。遗失或残缺的家谱占到了30 份家谱的83%。如《梅氏家谱》所载:“安酋作叛, 屠毒阖郡, 吾族仅存八人, 房舍族谱尽遭焚毁, 及凤阳公从平复后追录, 已多遗忘。故始祖之后, 或有记其讳者, 而世系皆缺略。”《傅氏家谱》也记载:“傅氏家谱, 明末清初, 民族矛盾, 安顺城内, 房屋遭焚, 西门城外,一片火海, 祖宅殆尽, 荡然无存, 家谱灭失, 渊源中断”。不过, 屯堡人家谱的损毁或遗失, 并没有成为屯堡人编修家谱的主要障碍。相反, 正是家谱的损毁和遗失促使了大部分屯堡家庭更有机会来选择性地重构他们的历史记忆, 恰如《安顺王氏族谱》所言:“特取其历代传闻者, 誌其始末, 以序木本水源之意云尔” 。

(二)强调其政治使命及其本源地

屯堡人家谱几乎都是从入黔始祖开始记录的, 一般不注重姓氏来源。有姓氏来源的家谱多为90 年代后重修, 仅有少数例外, 如汪氏族谱就记载了汪公(汪华)在唐代受封的情况。屯堡人家谱更为重视的是屯堡人的来源与使命。从我们搜集的30份家谱来看, 这些家谱大多显示了屯堡人的政治使命和本源地(原籍和出发地)(见表1)。

表1 屯堡人本源地及入黔事由统计表

30份家谱均明确记载屯堡人的本源地主要是中原或江南, 且集中于南京或徽州等地, 这说明它们具有共同的源文化。另外, 几乎所有的屯堡家谱均显示其入黔事由与国家相关, 记录了屯堡人在历史上的政治使命, 如30份家谱中有25 份记载着正是因为明王朝“调北征南”的政治、军事举措而使得屯堡人进入贵州的;有2份家谱记录了其后的“调北填南”, 另有3份家谱也记载因为军务由政府调遣入黔的情况。仅有金氏家谱在记录了政府派遣外, 还有“由金陵避难来黔”之说。如今, 屯堡村寨村民们总会热情地拿出作为其身份“合法性”的“凭证”家谱进行展示, 以此介绍他们的历史使命与民俗活动。屯堡人家谱中的字辈是其“国家使命”的另一种体现方式。屯堡人对自己这一族群及家族的历史有着深刻的记忆。大多数屯堡村民能讲述出一点屯堡人与明初的所谓的“调北征南”、“调北填南”的历史。特别是对“汪公菩萨”、“顾城大将军”等国家政权衍生出的“民间权威”更是了解和崇拜, 这样的历史记忆被融入屯堡人的字辈之中。屯堡人家谱中所记录的字辈往往多与其政治使命相关, 强调国家意识。30份家谱中有8 份未记录字辈, 其余22份家谱中有20份有“国”字, 没有国字的2份也有“忠”字, 如梅氏族谱的字辈:“汝有承宗德、世培泽乃长, 人文家永绍, 载锡国之光。”

袁氏家谱的字辈:“克公仕才大, 应兆出天京, 珍先席上待, 儒崇国朝明, 成功发后嗣, 继述庆升平, 永长纯祖武, 世代振家声。”均在一定程度上反映了其祖先的政治使命及与国家的关联。

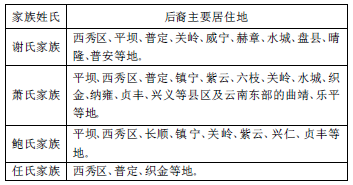

(三)以屯堡人的主要活动范围为边界记载家

族后裔的繁衍情况30份家谱中大多记录了屯堡人在黔中落籍后, 不断繁衍的情况(见表2)。这些家族的后裔在贵州的分布, 基本与昔日屯堡分布区域同构。即使是现今的黔西南州兴仁、贞丰两县以及云南的曲靖、乐平等地, 也是当年从贵州到云南主驿道上的卫所覆盖区域。对于超出屯堡人主要活动区域的屯堡人后裔, 很多家谱并没有记载, 如谢氏家谱就记载其后裔:“有到兴义、安龙, 亦到大方、清镇、贵阳、开阳方面, 子孙具体居住不详, 诚望后辈贤人能互相联络”。尽管还希望联络, 但实际上说明这些区域已经超出了屯堡人的活动边界, 外迁者没有被家谱所记录。

表2 部分屯堡人后裔居住情况表

(四)屯堡人家谱很少记录祠堂与族产

屯堡人的家谱很少有关于祠堂、族田、族产的记载。30份家谱中只有金、娄、鲍、肖、王、梅、汪这7份家谱有族产或祠堂的记录, 仅占23%。一些大家族的家谱会有族产、祠堂的记载, 如汪氏族普、鲍氏族谱等, 但田产的记录大都不够详细, 往往只记录了在哪些地方有田产, 却无具体的数量。如梅氏家谱上所载:“田产之数原不可据以为长有, 今所记皆先人古庄, 有已失于他人者, 有失之而未尽者, 有已失而渐复者, 皆誌之, 一以见不忘前人之意, 一以见各房世守之长, 感慨系之矣。”其实并不是家谱中不记录族田、族产的情况, 而是很多家族根本就没有祠堂、族产, 即便有也多在所谓的“咸同之乱”中损失殆尽。

(五)屯堡家庭与社区精英在家谱编修过程中具有重要的作用编修和重修家谱是屯堡人的一件大事, 一般要由屯堡社区的精英们来进行。“解放前, 鲍氏家谱在编撰时组成了由十八个人组成的秀才班子。这些编撰者都是家庭情况好、有孝心、威望高的人, 其中有两个是族长。目前修家谱的人一般是退休教师或退休干部。”①修家谱者一定要得到族人的认可, 否则会遇到极大的困难:一是宗族内的长者不会准许修, 二是因为修谱的资金要由各个家庭来筹集。如果得不到屯堡家庭的认可, 资金的筹措会非常困难。可见, 屯堡家庭与社区精英在家谱编修过程中具有重要作用。

二、屯堡人家谱的编撰与屯堡族群身份的建构

屯堡人家谱“可以被视为一种社会记忆遗存,同样的, 它们经历了选材、制造、使用、废弃、保存的过程而形成。”[2] 从屯堡家谱的上述特点来看,屯堡人通过家谱编撰来渲染其移民入黔的政治军事使命, 借用种种“国家符号”来强化屯堡族群的身份地位, 凸显屯堡人“来源地”所代表的“大传统”, 限定屯堡人的“活动边界”, 显示出屯堡家庭在家谱编撰过程中的重要作用等等。上述特点揭示出, 屯堡人的家谱实际上跨越了宗族, 其目的指向家庭、族群与国家的勾连。屯堡人家谱的记录也许是有选择性的、扭曲的甚至是错误的, 但仍不失为一种社会记忆的文类。正如胡鸿保、定宜庄所指出的:族谱本身已经是一部包含对本族过去经历的解释与主张的“历史叙述”。也就是说, 真实的或虚构的记载的根源, 在于人们对自身以及自身所属群体的历史思考, 而绝不能仅仅归结为对某种虚荣的满足。无论是真实的还是虚构的记载, 实质上都是编纂者的族群历史意识的“忠实”反映。重要的不是这种虚构可能会有多少真实性, 而在于对宗族历史的虚构行为本身就是有意义的。[3]屯堡人的家谱编撰呈现了“国”、“族”、“家”相互勾连的这一屯堡社会的事实。

(一)国家使命与屯堡家谱

作为明初政府政治军事行为执行者, 屯堡人是强势的军事移民, 肩负着国家的使命, 普遍持有一种强烈的政治使命感和优越感。随着朝代更替, 当国家的光环在他们身后消失的时候, 屯堡人经历了从国家武士向乡村农民的转化。要在西南边陲这样一个陌生而又充满族群冲突的环境中生存与繁衍, 屯堡人必须充分利用国家符号进行屯堡族群的身份建构。经过传统家谱演化而来的屯堡人家谱, 是作为除官方史料外屯堡人证明其身份最有效的载体, 这使得屯堡人能在历史的演进过程中, 通过对国家使命与国家意识的记录和确认, 不断强化屯堡人身份认同后面所具有的国家使命感和政治优越感。

(二)族群身份与屯堡家谱

屯堡人是较早移民贵州的汉人, 在历史上他们除了经历“军转民”的身份变化之外, 还在身份指称上经历了“夷化”, 如后来移民贵州的汉族一直视屯堡人为“少数民族” , 称之为“凤头苗” , 对其极为歧视。屯堡人处在少数民族和后汉族移民的双重压力之下, 既难以融入后移民日益巩固的主流地位, 又不愿(也难以)融入少数民族之中。因此, 屯堡人的族群认同与身份建构在此背景下就显得尤为重要。屯堡人家谱中所承载的社会记忆, 特别是对屯堡人“源” (本源地)与“流” (活动边界)的记录, 成为屯堡建构身份、保障地位、实现认同最为有效的载体。由此, 屯堡人的家谱势必得到迅速发展。

(三)屯堡家庭与屯堡家谱

学术界一般将血缘和地缘视为中国传统社会两种最为主要的社会关系, 并将血缘的作用置于地缘之上, 由此来解释传统中国社会结构以及生存于其间的社会成员的基本行为特征, 但屯堡族群却采取了非宗族血缘关系的另一套建构方式。弗里德曼认为在“边陲地区”, 由于政府社会控制力的软弱, 宗族组织得以发展。而贵州安顺的屯堡族群却证伪了弗里德曼的这一命题。“军屯”制度和长期的战乱限制了屯堡人宗族的发展。在政治制度层面, “军屯制”以家庭为社会基本单位, 限制了宗族的发展;在经济层面, “军屯制”限制了土地的私有化, 限制了地主经济的发展, 也限制了宗族的发展;在军事层面, “军屯制”军事化的管理更有利于其他社会组织的产生, 而不利于宗族的产生。所以在屯堡社区, 主要以核心家庭为主, 而宗族势力较弱。但是核心家庭结构又难以满足屯堡人在社会、文化等方面的要求, 需要屯堡社区和屯堡族群加以补充。正因为家庭在社会性需求上对社区和族群有较大要求, 导致了家庭、社区、族群相勾连的社会结构得以形成。在这样的社会结构和关系中, 屯堡人互为团结、内聚力的依恃源于共同的生存困境, 屯堡村寨之间团结的依恃也同样源于互为呼应认同的族群生存需要。

屯堡家庭与族群身份的关联在于, 家庭的需求往往通过族群的形式凸显。屯堡家谱实际上也是基于屯堡家庭改善社会生存环境的需求而产生, 所以屯堡家谱中的一些“英雄祖先”实际上成为了每一个屯堡家庭共同的历史记忆。由于缺乏必要的历史文献作为屯堡人进行族群建构的基础支撑, 屯堡人家谱作为文字记载的一种重要文类,成为屯堡人建构身份的主要手段和重要载体。屯堡人的身份建构难以依靠相对弱小的宗族, 而必须依靠屯堡社区、屯堡族群, 进而依靠给予屯堡族群“合法性”的国家。因此, 屯堡人家谱必须超越宗族, 强调其国家指向。屯堡人通过家谱的记录将国家的政治军事举措的历史感和使命感、传统文化模式、价值观念等纳入其历史书写与社会记忆的范畴, 以便实现身份建构与加强族群认同的目的。通过屯堡人家谱编纂者的意识结构, 以及存在于他们背后的社会性与文化性规范, 我们看到屯堡人的家谱在勾连家庭、族群与国家等方面起到了重要的作用, 促进了屯堡社会的族群建构与身份表达。

三、屯堡人家谱的功能与意义

一般情况下, 家谱主要是指向宗族, 服务于宗族的, 而屯堡人的家谱更多是指向国家、族群与家庭。屯堡人编修家谱, 以族群身份的建构需求为目标, 以屯堡家庭构成的经济条件、社会结构和文化网络为基础, 运用国家符号、国家意识及其所衍生出来的带有民间权威力量, 从而对屯堡族群身份进行了有效的建构。

(一)借助对国家意识的渲染强化支撑族群身份的建构

屯堡人家谱以国家为第一个指向。编修家谱的活动使得屯堡人能利用国家符号来进行族群身份建构, 从而捍卫自己的合法性地位。恰如萧凤霞与刘志伟所言:“族群建构是一个流动的社会变迁过程。在这过程中, 地方上各种力量都会灵巧地运用当时的中央政权的符号象征, 来宣示自己的权势和特征。”[4] 从30份屯堡家谱中明显强调其国家使命的情况来看, 屯堡人编修家谱的目的显然是使自己早已为国家赋予合法性的身份地位得到长期认同, 并保证自己被国家赋予的合法性不受质疑。

国家权利主体与地方族群之间往往会形成矛盾对立关系, 而屯堡人的族群身份建构却充分利用国家符号, 这使得屯堡社会中, 国家权威与族群利益之间构成相互促进的关系。如高丙中所说:“民间社会在已经与国家疏离的场景中又主动用符号把国家接纳进来, 而国家也在征用自己曾经完全否定的民间仪式。民间社会复兴自己的仪式, 总是要强调自己的民间特色和身份, 但同时又要利用国家符号。越是能够巧妙地利用国家符号, 其仪式就越容易获得发展。”[5] 当然, 对国家符号的利用最终还是要为屯堡族群身份的建构服务的。“在地方各种力量运用国家符号象征来宣示自己权势和特征的同时, 地方社会也构建了一个由支配力量和依附力量共同创造的地方认同空间, 不同的力量可以在比国家认同更为宽松的环境下找到自己的生存支点和文化定位。”[6]屯堡人通过把国家符号载入家谱记录的方式对屯堡族群进行了强有力的身份建构。

(二)借助“源”和“流”的记录实现跨宗族的屯堡族群建构

屯堡人家谱的第二个指向是族群。屯堡人的家谱没有指向宗族, 缺少关于祠堂、族田、族产等宗族元素的记载, 主要是因为屯堡人的宗族往往并不强大, 宗族在屯堡社区所起的作用也较为有限, 难以起到整合与建构屯堡族群的作用。于是,屯堡人的家谱反映了其屯堡族群指向, 并以家谱这一屯堡人“源”和“流”的记录作为基本依据对屯堡族群进行建构。

“源文化是族群自我认同的第一要素, 是维系其成员相互认同的`天赋的连接' 。这包括族群对其祖先发祥地的地域认同, 以及成员强烈的寻根意识。”[7] 由于族群的本质由“共同的祖源记忆”来界定与维系,所以屯堡人的家谱不但对其原籍进行了详细的记录, 也对屯堡先人们的出发地进行了记载。通过共同的祖源记忆, 屯堡人的家谱及其编修活动加强了屯堡人的族群建构。“流”是屯堡人的繁衍情况。通过对家谱关于“流”的记载, 屯堡人对其生活空间和活动边界进行了限制。也就是说, 屯堡人通过家谱的书写划定了屯堡人的边界, 特别是划定了婚姻的边界和活动地域的边界。不与少数民族和后汉族移民通婚的婚姻边界促使屯堡人通过血缘关系将其族群整合起来。活动的边界则是指地缘的限制, 超出了一定边界的活动就不再成为家谱书写和记录的对象, 这样就将屯堡人限定在一定的生活空间内。这两种家谱书写的界划就使得很多屯堡人家族的后裔在今天的分布基本与昔日屯堡分布区域同构。可见, 屯堡人家谱通过“源”与“流”的规范, 整合与建构屯堡族群。

(三)在屯堡族群身份建构的过程中实现家庭与国家的勾连

屯堡人家谱的第三个指向是家庭。家庭是屯堡社区最基本的细胞。“家”这一概念可以从最小单位的核心家庭一直扩展到民族和国家, 这也是血缘关系外倾化的表现。所以家庭在族群建构过程中极为重要。在国家与家庭之间仅仅靠一个虚幻的国家符号来联系是不够的, 还需要更为实际的载体。于是屯堡人的家谱凸显了国家权力所衍生的民间传统的权威。屯堡人和其他的族群一样, “常常去寻找各自祖先遗留下来的入住证据,他们懂得如何尊重和巩固自己祖先对环境的改造成果, 并懂得如何制造出一个理想的祖先形象, 对祖先的崇拜是为了与今人的竞争。”[6] “汪公”、“顾成”等便是屯堡人利用历史“制造”出来的民间权威。这些被赋予忠义勇武精神的民间权威被浓墨重彩地写入屯堡人家谱之中, 深入到每一个屯堡家庭, 成为屯堡家庭与国家之间鲜活的介质。

恰如万明之言:“通过这些民间权威, 保家卫乡与忠君爱国联系在一起成就了家国一体的观念, 从而在屯堡地区形成一种融合性和凝聚力极强的本土文化。”[8]汪公、顾成等民间传统权威实际上成为每个屯堡家庭象征意义的祖先。家谱对这种祖先的记录既满足了每一个家庭对社会记忆进行记载的内在需要, 又在族群整合过程中勾连了屯堡家庭与国家, 从而使得屯堡族群的建构能以广范的家庭作为其坚实的基础与支撑。

结语

综上所述, 通过对屯堡人家谱的考察可看到:屯堡人的家谱及其编修经过对其自身历史的选择性记忆与重构, 跨越了宗族, 将国家、族群、家庭勾连在一起。在编修家谱的历史过程中, 屯堡人主动将国家意识与符号运用于族群身份的建构过程中, 打破国家权威与族群建构的冲突模式, 实现了代表国家主流文化的“大传统”与代表地方文化的“小传统”之间的有机结合, 最终使得国家权威得以在地方社会中“驻扎”。与一般通过传说、仪式等进行社会记忆的方式不同, 屯堡人家谱用文字的形式进行记忆标识, 增强了社会记忆的历史感, 并利用对国家符号的记录更有效地支撑了族群身份的建构, 这也为国家权威与基层地方的社会互动关系提供了另一种路径。屯堡人家谱反映出的屯堡族群身份的建构过程, 向我们展示了历史上中华帝国向西南边陲拓展的一种值得关注的微观进程。

注释:

①访安顺市西秀区大西桥镇鲍屯村村民鲍中全, 2005 年。

参考文献

[1] [ 日] 濑川昌久.族谱:华南汉族的宗族· 风水· 移居[M] .钱杭译, 上海:上海书店出版社, 1999:9.

[2]王明珂.羌在汉藏之间[M] .北京:中华书局, 2008:4.

[3]胡鸿保, 定宜庄.虚构与真实之间———就家谱和族群认同问题与《福建族谱》作者商榷[J] .中南民族学院学报, 2001(1).

[4]萧凤霞, 刘志伟.宗族、市场、盗寇与疍民——— 明以后珠江三角洲的族群与社会[ J] .中国社会经济史研究, 2004(3).

[5]高丙中.民间的仪式与国家的在场[J] .北京大学学报(哲学社会科学版), 2001(1).

[6]罗一星.资源控制与地方认同———明以来芦苞宗族组织的构建与发[J] .中国社会经济史研究, 2007(1).

[7]周大鸣等.当代华南的宗族与社会[M] .哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003:197.

[8]万明.明代徽州汪公入黔考———兼论贵州屯堡移民社会的建构[J] .中国史研究, 2005(1).